相続トラブルともめないためにすべきこと

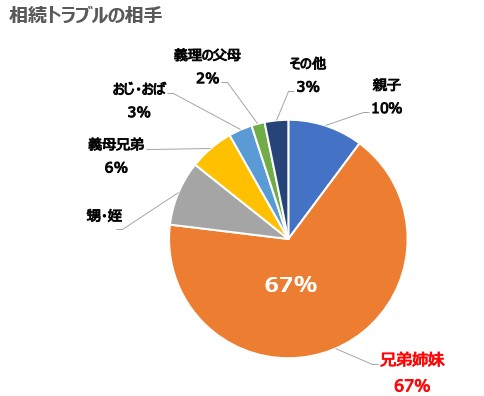

相続トラブルの相手

近い肉親だからこそ譲れない部分もある

兄弟姉妹は法定相続人として同等の権利をもっているため、不動産が相続財産のほとんどを占めるなど平等に遺産が分割されないと不平等感が起こり、トラブルに発展しやすい

相続トラブルは年々増えている

2018年度の統計によると、遺産分割でもめて家庭裁判所で調停が成立した案件のうち、遺産総額5000万円以下のケースが76.3%となっています(そのうち遺産額1000万円以下が33%)。つまり相続トラブルの約4分の3が富裕層ではない家で起こっています。また、相続に関して家庭裁判所に持ち込まれた件数を見ると、2018年度は前年度より約500件増1万5706件となっており、相続トラブルは20年間で1.5倍に増えています。相続トラブルの原因として多いのが、土地や家などの不動産をめぐるトラブルです。特に、相続財産のほとんどが不動産である場合、もめやすいといえます。兄弟姉妹であっても、結婚後は疎遠になってしまい、会うのは冠婚葬祭のときだけという家族も少なくありません。実際、トラブルの多くは兄弟姉妹間で起こっています。他人事と考えず、どの家庭にも起こりえることとして早めに対策をとりましょう。

トラブル① 親の面倒を一切見なかった長男に実家を相続させてたくない

もめた原因

分割しにく財産とコミュニケーション不足

相続財産のほとんどが家と土地だったため、財産分割するのが困難であり、また両親を含めて家族の間でコミュニケーションが不足していたことが原因と考えられます。

どうすれば解決するのか

だれが家を相続するかを遺言書にしておくべき

相続財産の家に実際に相続人の1人が住んでいるのですから、遺言書でその人に相続させること指定しておき、残りの相続人の預貯金などを分与するとしておくべきです。

不動産をめぐる相続争いで困るのが、相続人の一人が現在住んでいる家をめぐるトラブルです。たとえば、両親と同居し、両親が亡くなるまで面倒を見ていた妹と、早々に家を出たあと、ほとんど実家に寄りつかなかった兄がいたとします。このとき兄が相続の権利を主張して、財産の半分を要求したらどうなるでしょう。預貯金など十分な財産が遺産としてあればなんとかなります。しかし、遺産のほとんどがその「家」という場合、あくまで兄が主張を譲らなければ、兄の権利は法律で決められているわけですから、妹は自分でお金をつくるか、その家を売るかしか選択肢はありません。相続人が複数いる場合は、遺言書を残しておくことが大切なのです。

トラブル② 姉妹で代償金の折り合いがつかない

もめた原因

せっかくの解決法がその額でもめることに

一方が不動産を相続する代わりに、その分の代償金をもう一方に支払うのはよくある解決法ですが、代償金の額をめぐって両者の思惑に差が生じたことが原因です。

どうすれば解決するのか

複数の不動産がある場合、遺言書作成は必須

不動産が複数ある場合は、生前に相続人と話しあうことが大切です。話し合いの結論を踏まえて、両者納得の上で遺言書を作成していればトラブルを未然に防ぐことができます。

相続財産に不動産が含まれることは多くあります。ここでは、実家と賃貸アパートを所有していた場合をみていきます。たとえば賃貸アパートを経営していた母親が亡くなり、2人の姉妹が相続することになります。姉は母親と同居し、家賃収入を主な収入源として母親を支えていました。そのため、実家とアパートの相続を要求し、妹は夫から受け継いだ家があったため、これを了承しました。姉妹は相談の上、不動産の相続を譲った妹に対し、姉が代償金を支払うことになったのですが、この代償金の額でもめることになります。さらに、このケースの場合、姉と妹のどちらかが亡くなった時、どちらかの子どもともめる可能性もあります。母親が亡くなる前に、母親も含めて3人で話し合い、遺言書を作っておけば、このようなトラブルは回避できます。

トラブル③ 兄弟に自分の財産を渡したくない

もめた原因

トラブルを予見できた父親にも原因が

兄弟姉妹間のコミュニケーションが不十分だったことから起こったトラブルです。また、トラブルを予見できたはずの父親が、生前に対策を施さなかったのも原因の一つでしょう。

どうすれば解決するのか

代襲相続のトラブルも未然に防ぐ

兄弟姉妹には遺留分の請求権はなく、遺留さえあれば兄弟姉妹に遺産が渡ることはありません。もちろん代襲相続のトラブルお避けることができます。

相続トラブルで多いのが兄弟姉妹間のトラブルですが、相続おもめごとは次世代にまで影響を及ぼします。たとえば長男・長女・二女・三女という家族構成で、長男と長女は父親の事業を手伝い、二女と三女は独身のまま両親と同居し実家を支えていたというケースを見てみましょう。相続が発生すると長男と長女がタッグを組み、二女と三女を置き去りにして相続の手続きを進めようとしたことから、両親には埋めがたい溝ができてしまい、子どもがいない二女と三女が自分たちが死んだあとに、長男と長女やその子供たちに遺産を渡したくないと思っていたとします。そういった場合、「彼らを相続人にしない」という内容の遺言書を作成すればいいのです。兄弟姉妹には遺留分の請求権はないので、遺言書さえあれば、相続トラブルには発展しないのです。

これで解決!相続でもめないためにすべきこと

相続ステップを避けるために5ステップで準備しておく

相続トラブルを避けるたに最善のの方法は、なんといっても相続人同士で話し合うことです。そのための準備としてまず、相続人がだれかを確認します。配偶者と子どもだけなら問題は少ないですが、子どもがいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、そのこどもたちが代襲相続をします。また離婚歴がある場合は前の配偶者との間に子どもがいるかを確認しましょう。次に相続財産をすべて洗い出し、財産目録を作成します。それを機に基礎控除額を計算し、相続税の支払いが発生するかどうかを調べます。こうして求めた金額を基に、相続人でどのように遺産を分割するかを話し合いましょう。故人の意思が大切ですが、相続人に不公平感がないようにするのが重要です。特別な事情がある場合は、納得するまで話し合いましょう。また、話し合いの結果を遺産分割協議書にするのも忘れないようにしましょう。